Por Daniel Arias. En U-238 Julio 13.

El “Capitán Beto” está en órbita desde el 26 de abril, lanzado por un cohete chino. Pese a que el hecho tuvo su prensa, la Argentina sabe poco de ese satélite: su nombre alude al flaco Alberto Spinetta, cuya revolución —en 1969— consistió en unir con rara exquisitez cosas entonces separadas: la poesía surrealista de las élites culturosas con el pop-rock de las masas sudorosas. “Beto” es un buen nombre para un aparatito tan “spinettiano”: trata de soldar dos culturas técnicas divorciadas, la de los nerds de la computación, locos de la innovación, con la de los muy conservadores ingenieros del “establishment” espacial.

Hollywood contrapone los estereotipos de cada mundo. Por un lado, genios juveniles desgreñados y asociales que trabajan y duermen a deshoras, inventan en semanas un producto inentendible fuera de la “generación Y” a la que pertenecen y de pronto, ¡zas!, se hacen millonarios. La realidad a veces imita esas ficciones.

Por el otro, el cine abunda en disciplinados ingenieros de la NASA uniformados de camisa blanca y corbata negra, moviéndose siempre en equipo y todos ellos más estructurados que el ejército japonés. El ingeniero espacial argentino tipo es, en cambio, más dúctil, porque aquí las cosas salen siempre a pulmón y todos hacen de todo: un día Pérez está soldando chips bajo el microscopio; otro, lo pasa vestido en traje de aislación en una sala limpia del tamaño de un hangar, testeando sistemas al pie de un satélite del tamaño de un ómnibus y, al día siguiente, anda de traje y corbata, los ojos hinchados por falta de sueño, pobre Pérez, paseando a ministros y dignatarios nacionales y/o extranjeros que exclaman: “¡Ah!” y “¡Oh!”, porque no se imaginaban que un rincón chocolatero del mundo como Bariloche alojara semejantes desarrollos.

El factor común, aquí y en todo el planeta, es que los ingenieros de los programas espaciales construyen satélites complejos cuyo ciclo, desde el diseño al lanzamiento, toma diez años. Algunos, en el caso de los geoestacionarios, salen al espacio con tecnología que ya era vieja hace ya 30 o 40 años; justamente porque está muy probada, funciona y, aunque al final se rompa, se sabe exactamente por qué y cuándo. Aún más que los pilotos de línea y los fabricantes aeronáuticos en tiempos de paz, la gente espacial cede ante la novedad sólo si es ínfima o inevitable. Su slogan podría ser “Revolución no, evolución sí… aunque poca”.

¿Pero cómo se trata de unir en Beto dos mundos tan distintos? Ante todo: ¿qué hace? En la versión vaga, el Beto es un sistema educativo. En la verdadera, es como una Apple I en 1976: no hace nada definible, pero lo hace de modo tan interesante que podría ser una solución en busca de problemas. ¿Cuáles problemas? Esos que se formulan exclusivamente los nerds, aceptando que algunos de ellos (pocos) terminan consagrados por la historia como visionarios. Para el caso, se vendieron sólo 200 Apple I, pero a un público muy freak y además, californiano.

Probemos de nuevo. En la versión corta, el Beto es un modelo de validación tecnológica. En la versión larga, es un satélite que sirve para testear componentes de futuros satélites más complejos (pero siempre de formato y costo pigmeos). El sucesor de Beto se llama “Manolito”, en alusión a otro ícono sesentista culturalmente disruptor, (Mafalda, el personaje de Quino). Sale al espacio en unos pocos meses. Cuando los periodistas pregunten qué hace Manolito, Satellogic, la PyME que lo inventó, tendrá seguramente al menos cuatro respuestas posibles parecidas a las que se acaban de intentar.

De vuelta al Beto y a la versión larga (tan verdadera como las otras), en algún momento se llegará a un satélite usable para fines precisos y entendibles, aparatos vendibles tal vez no a doñas Rosas, pero sí a ejecutivos, estudiantes, políticos, tecnólogos y diseñadores de aplicaciones. ¿Para cuántas cosas sirve una computadora personal? Es una pregunta boba cuya respuesta inteligente sigue siendo: para tantas como aplicaciones puedan “correr”, ya vengan de sus fabricantes o de terceros.

Con buena suerte, algún nanosatélite futuro de Satellogic podría ser un equivalente de la Apple II en 1977, la primera computadora de escritorio del mundo: tenía monitor, leía discos y enamoró al mundo. No había que explicarla sino comprarla y aprender a manejar su impecable y escueto sistema operativo. Diseñada en el mismo garage en que aquellos dos proletarios nerds llamados Steve (Wozniak uno, Jobs el otro) habían diseñado el inexplicable modelo I, la Apple II tuvo un efecto cascada: los compradores le inventaron enseguida centenares de aplicaciones, vendió 6 millones de unidades, fue infinita (y torpemente) copiada, e incluso a través de centenares de millones de imitaciones dudosas, reinventó la economía y la historia humanas, tanto como la rueda o la máquina de vapor. Sólo que mucho más rápido.

Para Satellogic, “su momento Apple II” no dista décadas: a lo sumo, un par de años. El objetivo: un satélite con algunas de las capacidades de los que hoy pesan de 1,5 a 3 toneladas y cuestan centenares de millones de dólares. Pero “la cosa” de Satellogic (todavía carente de diseño y nombre) deberá pesar kilos, cumplir el formato estándar internacional llamado Cube-sat, tentar a usuarios y fabricantes de aplicaciones, poder fabricarse en serie, costar entre 1.000 y 10.000 veces menor que un satélite convencional de iguales aptitudes, y usar electrónica tan banal como la de un celular. En una industria tan conservadora, exquisita y cara como la espacial, eso es revolucionario. O “disruptivo”, palabra de uso común en la firma.

Go West, young man!

Los Cube-Sats o nanosatélites se han vuelto el “Salvaje Oeste” de la ingeniería satelital: la frontera de la experimentación. La filosofía subyacente al Beto es que hay que banalizar el espacio, perderle ese respeto reverencial que hace que las misiones sean caras y escasas, y su tecnología de base entre atrasada y reaccionaria, a fuerza de aversión al riesgo. En la industria aeroespacial, las “ideas locas” que deciden revoluciones conceptuales sólo reciben dinero en la desesperación, en plena guerra o pre-guerra, cuando ningún diseño dura en producción más de 4 años y los pilotos —sin esperanzas de jubilarse— van a combate en prototipos a medio desarrollar. Pero en la paz, las empresas caen en manos de los contadores. Por algo seguimos volando en el Boeing Jumbo Jet hace 42 años y, en algunas rutas marginales, el Douglas DC-3 continúa en servicio desde hace 78.

Los tiempos, los precios y la audacia de Satellogic los marca la muchachada de Satellogic, pese a que esta PyME está incubada en INVAP, empresa nuclear y espacial barilochense, hoy de fama mundial, duramente ganada a lo largo de 4 décadas en los mercados nuclear y espacial. Satellogic aporta un puñado de veinteañeros aquejados de genialidad. INVAP pone la obstinación darwiniana que la volvió (en medio del suicidio industrial y técnico de la Argentina de la década del noventa) el más temido competidor mundial en pequeños reactores nucleares. Además, añade dos severas décadas como proveedor principal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y desde 2006, también de la firma de telecomunicaciones ARSAT. INVAP tiene cinco aparatos lanzados sin fallas (uno de los cuales, el SAC-C, ya casi triplicó su expectativa de vida), y cinco más (todos gigantes) en testeo de prevuelo, construcción avanzada o diseño. Parte de la obsesión “invapia” por la calidad se ve en instalaciones: laboratorios de testeo únicos en el Hemisferio Sur, como los de CEATSA, capaces de atormentar materiales y sistemas hasta descartarlos, o mandarlos de regreso a planta para subsanarles las fallas hasta poder darlos por buenos.

La incubación de Satellogic en INVAP es un choque de culturas deliberado, el equivalente tecnológico del affaire entre la hacker adolescente Lisbeth Salander y el periodista madurito y metódico Mikael Blomkvist en la Trilogía Millenium. Cada cual es muy bueno en lo suyo. La última vez que INVAP incurrió a propósito en estos conflictos de visión del mundo fue en 2002, cuando se alió con la firma de servicios petroleros San Antonio Pride; sólo que los roles estaban invertidos. Los freaks con “ideas absurdas del campo nuclear y espacial” de entonces eran los de INVAP. Y se peleaban con texanos que no veían por qué demonios cambiar fierros e ideas petroleras que funcionaban “bien” desde 1920 o 1930. Resumen: con los desarrollos de ingeniería y química que obtuvo de INVAP entre 2003 y 2004, San Antonio Pride duplicó el valor de su paquete accionario en 2004. Luego, inevitablemente, la compraron.

En suma, hay bastante método en esta locura. Así lo decidió el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que bendijo la estadía de Satellogic dentro de INVAP con 6,3 millones de pesos.

El Beto es extraño

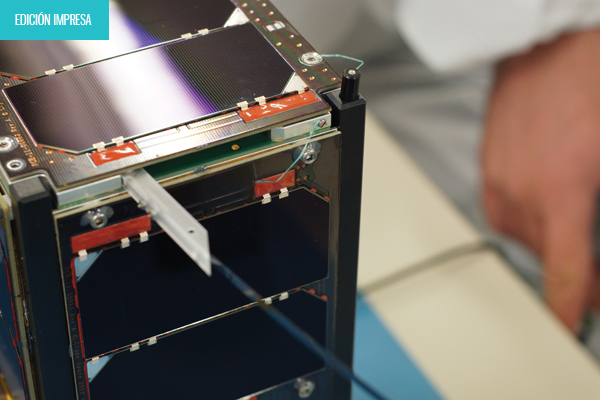

Volvamos al Capitán Beto, el primer íncubo de esta incubación. Como cualquier satélite que se respete, pese a su formato pigmeo, tiene dos subsistemas entreverados para el ojo inexperto, pero diferentes por función: por un lado, la “plataforma de servicios”, que se encarga de mantener el satélite vivo y disponible en la hostilidad del espacio. Por otro está la “carga útil” o payload, la respuesta a la pregunta periodística: “¿Y para qué sirve?”.

Como Beto es un sistema de validación tecnológica, su payload consta de pequeños sistemas de computación, navegación, apuntamiento y control diminutos que, una vez que demuestren que se “bancan” el espacio, “descenderán un piso en la jerarquía” y pasarán a integrar las plataformas de servicio de la futura “progenie betiana”, cuyos usos y diseño son materia conjetural. Preguntarse hoy para qué sirve Beto es como preguntarse para qué sirve un bebé.

Como todo bebé, Beto resume mucha evolución pero resulta bastante inerme en capacidades. Es un paralelepípedo de 10x10x20 cm, y tiene sólo esbozos de sistemas de navegación para saber dónde está, o cinéticos para apuntar a un blanco. Así como fue lanzado, así quedó, girando en torno a la Tierra a merced de las fuerzas de la mecánica newtoniana: a 660 km de altura, viaja a 7 km/segundo, 8,5 veces más rápido que la bala de un FAL. Esa velocidad genera una fuerza centrífuga igual y contrapuesta a la fuerza con que la gravedad lo trata de hacer caer. Por lo tanto, ni cae ni “se dispara por la tangente”, como la piedra de la honda de David hacia la frente de Goliat. Lejos de eso, gira y gira conservando su altura, en ese milagro común llamado “órbita” y que rige la danza de los objetos con masa en el Sistema Solar y en el Universo.

Sin embargo, pese a su look de cajita de escarpines, Beto logra milagros, como controlar que dentro de dicha cajita se midan 10 grados Celsius sobre cero, cuando el exterior se calienta a 150 bajo el rayo de sol, o se hunde a 170 bajo cero la fracción de tiempo en la que el satélite “se eclipsa” en el cono de sombra terrestre. Más aún, ese esfuerzo de homeotermia se logra con un poco de aislación y una potencia fotovoltaica de sólo 5 watts, porque en aras de la filosofía “simple, barato y que aguante”, las placas solares del satélite (provistas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) son sus 6 caras externas: nada de paneles desplegables como alas. Si nuestras casas funcionaran así, climatizarlas costaría centavos, y no haría falta vender sangre para pagar el gas.

Aunque es probable que no todos los subsistemas del Beto se adquieran en la “cueva” de computación de la vuelta. Las baterías toleran 14,76 cargas y descargas por día, ya que en sus giros de polo a polo, cuando queda eclipsado por la sombra terrestre, el capitán de marras “vive” de sus reservas eléctricas. Son 5.387,4 ciclos anuales. Las baterías de mi celular se harían polvo en días a ese ritmo. Pero ahí está la cosa, la vida útil planificada del Beto no apunta ni lejanamente a los 5 años típicos del satélite de observación terrestre de órbita baja, y menos aún a los 15 que se esperan de un geoestacionario de comunicaciones órbita alta. El Beto durará lo que dure.

Como todo bebé, Beto es muy autorreferencial: cuenta sus estados internos, y sólo los entiende su mamá Satellogic. Con cuatro antenitas diminutas, transmite al Radioclub de Bariloche unas ristras numéricas que significan “todo bien con tales y cuales componentes”, recibe algunos comandos y así seguirá su vida hasta que algún sistema crítico a bordo lance, al decir de Rimbaud, “su último cuac”.

“Seguro van a ser las baterías”, reconoce, despreocupado, Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, ya pensando menos en Beto que en su lista de sucesores… de las que no suelta prenda. ¿Qué empresario cuenta su plan de negocios máxime si piensa competir en todo el mundo contra decenas de otros proyectos nanosatelitales? Es el momento de aclarar que el concepto de Cube-sat, el satélite de 10×10 cm de base, no es argentino, como tampoco lo son las empanadas, el dulce de leche o el colectivo.

La idea la tuvieron en 1999 Jordi Puig-Suari y Bob Twiggs, de las universidades Cal Poly (la Politecnológica de California) y Stanford, que definieron como Cubesat un satélite cúbico de 10x10x10 cm y de un peso no mayor de 1,3 kg. En agosto de 2012 ya había 75 en vuelo, con la misma base de 10×10 cm y variaciones de altura (20 cm es un “doble U”, 30 cm un “triple U”, y más largos por ahora no los hay). El Beto entonces es un Cube-sat argentino, y para diferenciarlo de los de otros emprendedores, de país para afuera Kargieman le puso como nombre comercial CubeBug 1. Lógico: andá a explicarle quién fue el flaco Spinetta a un ingeniero coreano.

Kargieman tiene 36 años y es fama que en 1996, a los 19, siendo estudiante de la Universidad de Buenos Aires, fundó Cure Security. Con ese upstart se hizo rico vendiendo seguridad informática a empresas del calibre de Apple (¡justamente!), e incluso —cuenta la leyenda— a algunas de las 187 agencias de espionaje, contraespionaje y recontraespionaje de los Estados Unidos, por no hablar de las chicas. Kargieman jamás terminó sus estudios de matemática y filosofía, dato indispensable para volverlo leyenda urbana y personaje de culto, si le va bien en esta nueva aventura. Con tanta biografía embutida en tan pocos años, si yo fuera Kargieman sentiría que Satellogic está condenada al éxito. Y ojalá sea el caso.

Lo interesante es que también le jugaron fichas el CEO de INVAP, Héctor Otheguy, Tulio Calderón, su gerente de asuntos espaciales y de defensa y, como remate, Lino Barañao, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y financista principal de la incubación. Todos son de la generación anterior a la de Kargieman, todos sobrevivieron a estrecheces y amarguras en los 90, hoy no se accede a ellos sin atravesar muchos filtros, y no ceden sus instalaciones o fondos a proyectos poco ortodoxos sin pensarlo antes diez veces. Pero los mencionados tienen su lado aventurero, y eso en los 90 los salvó, y hoy los puso adonde están o siguen.

En la cancha se ven los pingos

Comparar un modelo de validación con un satélite “fullfull” es como medir un embrión contra un atleta olímpico. Pero hagámoslo: el 26 de abril, Beto viajó —junto con otros dos Cube-sats, uno ecuatoriano y otro turco— a una órbita polar sol-sincrónica en un cohete chino Larga Marcha. Los tres nanos iban a tarifa de “colados”, pagando apenas 75 mil dólares por kilo, alojados en dos P-Pods, o cajas de eyección balística, bajo la mole del “pasajero principal”, un satélite óptico de espionaje, el Gaofen-1.

Los P-Pods son compatibles casi con cualquier lanzador, y admiten CubeSats de hasta 30 cm. Están muy testeados y se sabe que no se pondrán a vibrar o que se soltarán en fase de lanzamiento, para destruir al o los “pasajeros principales”, satélites grandes, que son los que justifican realmente el despegue. Por ello las agencias y empresas espaciales aceptan P-Pods a bordo sin remilgos y para mejorar las cuentas: el espacio vacío bajo una caperuza de proa es, en términos contables, pura tinta roja.

Los dos P-Pods estaban situados bajo la carga principal, un satélite óptico de espionaje llamado Gaofen-1. El Turksat-3, un triple U, monopolizaba todo un P-Pod por su cuenta.

Nuestro Beto, de 20 cm de largo, se amuchaba en cambio con otro Cube-sat aún menor, el Pegaso ecuatoriano, un cubito clásico de una U en la otra caja eyectora. Por satelizar 7 kg de nanosatélites ajenos, los chinos habrán recuperado tal vez 525.000 dólares de un lanzamiento que difícilmente les haya salido menos de 100 millones en esa moneda. Pero como decía Confucio, “todo yuan ayuda”.

Estas cifras, a su vez, ayudan al lector a darse una idea del problema número uno de la industria espacial: los costos. La misión real de los Cube-sats como Beto es demolerlos con tecnología casi descartable.

El satélite chino tiene misiones claras: ver qué anda haciendo la Séptima Flota de los Estados Unidos en el Pacífico, ahora que la Armada China se mete sin invitación a patrullar la Zona Económica Exclusiva marítima del Tío Sam. O contar cuántos drones Raptor y Reaper vuela dicho tío sobre Afghanistán, por ejemplo. Obviamente, no podría cumplir su misión si fuera un objeto inerte en manos de la mecánica newtoniana: tiene microcohetes para conservar su altura pese al frenado aerodinámico de la exósfera. También apuesto a que puede usar esos cohetes para cambiar de órbita, si hay una foto imperdible de la guerra civil Siria que se necesite YA.

Y tiene “ruedas de inercia” y seguramente también “magntrackers”.

Los primeros son volantes giroscópicos, los segundos, electroimanes que le permiten al satélite forcejear con el campo magnético terrestre. Ambos son sistemas de control de “actitud”, permiten corregir la posición del satélite sobre los tres ejes y apuntar bien sus antenas y cámaras sin gastar combustible líquido, necesario para no caerse de órbita y fsss, arder.

En comparación, los tres Cube-sats en sus vecindades son discapacitados motrices extremos, asunto extensivo a las muchas decenas de Cube-sats hoy en órbita: están desprovistos, o casi desprovistos, de sistemas de corrección de altura, navegación y control de actitud.

Si fuera por la inercia, Beto viajaría en círculos para siempre. Sin embargo, pese a ser tan chiquito y estar tan alto, logra ejercer cierta resistencia aerodinámica. La bajísima densidad de la exósfera terrestre tardará 17,5 años en frenarlo y “desorbitarlo” (es decir, hacerlo caer e incinerarse en la atmósfera). Eso está dentro de lo que fija la legislación espacial internacional, preocupada por la increíble cantidad de “basura espacial” generada, los riesgos de colisión de casi 60 años de objetos artificiales puestos en órbita, y sus restos.

Lo interesante es que dentro de la carga útil del Beto hay una rueda de inercia pequeñísima y algunos magn-torquers hechos con chips. Para controlar la actitud del satélite sobre sus tres ejes se necesitarían mínimamente tres ruedas (y mejor aún, cuatro) sobre cada plano, pero la que viaja en el Beto es única y experimental. Si funciona bien, tal vez Manolito tenga tres, o cuatro de ellas en su “plataforma de servicios” y serán funcionales: Kargieman no dice palabra al respecto. Lo que sí se sabe es que los magn-torquers de Beto hicieron bien su trabajo. Por lo pronto, lograron que el satélite dejara de girar al tuntún. Ahora se limita a rolar muy lentamente sobre su eje de desplazamiento.

Si un satélite ha de apuntar a un blanco, tiene que conocer su actitud. Para ello, usan varias cámaras llamadas “star trackers”, apuntadas a estrellas fijas como puntos de referencia.

La carga útil del Beto incluye un tracker de éstos, hecho con una cámara comercial comprable en la calle, cuya misión es más bien ver cómo soporta las condiciones radiológicas y de termovacío en el espacio. Con el actual rolido, no hay modo de apuntar el tracker a ninguna estrella. Pero si sale bueno, pasará de carga útil a parte de la plataforma de servicios de la “progenie Betiana”.

Y lo mismo vale para el elemento de testeo más importante: la computadora de a bordo. Es académico discutir si la del Beto es carga útil o plataforma de servicios: el satélite no funcionaría sin ella. Hace unos meses hubo que llevarla a Canadá para bombardearla con protones de 170 megaelectrón volt de energía, como los que “llueven” a altura orbital baja debido al “viento solar”. Esa prueba en tierra la pasó bien. Pero ahora el cerebro operativo de Beto está en el espacio, y como dicen en el campo: “En la cancha se ven los pingos”.

Nano ma non troppo

El Capitán Beto no tiene a bordo ningún elemento que califique de nanotecnológico, si nos atenemos a las definiciones actuales de la disciplina. Lo “nano” describe sistemas artificiales cuyo tamaño oscile entre los 10 y 200 nanómetros y cuyo comportamiento esté dominado por fenómenos cuánticos. Tales efectos lo vuelven física y químicamente distintos de esos mismos materiales en tamaños mayores.

Los microprocesadores sí tienen cableados “nano”, de hasta 25 nanómetros de ancho. Pero también los tiene una notebook a la que nadie llamaría “nano-notebook”. La denominación de “nano” para los Cube-sats viene de la necesidad de distinguirlos de los “microsatélites” de 100 o 200 kg a los que apunta hoy parte de la industria espacial, en su afán de sustituir a los satélites de tonelada para arriba por “enjambres” de satélites chicos y baratos, intercomunicados entre sí. Un ejemplo criollo de microsatélite es la línea SARE que actualmente desarrolla la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que en 2000 puso en órbita al SAC-C (680 kilos) y en 2010 al SAC-D (1600 kg). Ahora, lo que busca la agencia espacial dirigida por Franco Varotto es un satélite que pueda viajar en un cohete de baja potencia pero “made in Argentina”, el Tronador II, hoy en fase de desarrollo.

El Beto no es tampoco la primera experiencia argentina con satélites chicos: el Lu-sat, un proyecto sencillo de radioaficionados de la Universidad de Córdoba, de 10 kg, salió a órbita en 1990. La CONAE misma, antes de lanzar esa joyita de 680 kg que es el SAC-C, testeó sus componentes en el pequeño SAC-A, de 68 kg.

Pero el tamaño importa: el último satélite lanzado por la CONAE, el SAC-D (2010), una pieza exquisita de sensores múltiples de 1,6 toneladas, debió ser trasladado a Brasil para su testeo de prevuelo en un Hércules. El Capitán Beto, de 2 kg, se desarrolló en medio año, se lo testeó “in situ” en INVAP y se lo envió a China, su sitio de lanzamiento… en una cajita de FedEx.

Muy interesante!